2025年10月25日(土)から11月16日(日)まで、明治神宮宝物殿にて開催中の「日本刀の匠」展に、美術印刷ブランド「美巧彩」の技術と知見を活かして制作した美術複製額を出陳し、展示協力をさせていただいております。

会場となる明治神宮宝物殿は、普段は一般公開の機会が限られている貴重な文化財建築です。

大正10年(1921)10月に竣工し、奈良・正倉院の校倉造りを模した「校倉風大床造り(あぜくらふうおおゆかづくり)」の構造を持つ、我が国初期の鉄筋コンクリート建築の代表例として知られています。

都会の喧騒を離れ、神域の奥に静かに佇むその姿は、それ自体が一つの芸術作品とも言えるでしょう。

そんな特別な空間で開催される「日本刀の匠」展は、刀剣愛好家のみならず、建築や工芸に関心のある方々にも新たな発見と感動をもたらしてくれるはずです。

精緻な技と美の結晶が並ぶ展示に、ぜひ足をお運びください。

宝物殿の内部に入っていきます。内部は木の香りに満ちていて寺社仏閣を訪れた時の印象を思い浮かべます。

内部は吹き抜け風の高い天井

レトロデザインな床の通風口

壮麗・優美な異空間に圧倒される

本展では、現代刀匠による刀、太刀、短刀、研磨、鞘、装飾など、各分野において優秀賞を受賞した作品を展示しております。

刀剣に関する専門的な知識がなくとも、稀少な空間に静かに佇む精緻な工芸や、造形の力強く美しい表現に、思わず心を奪われることでしょう。

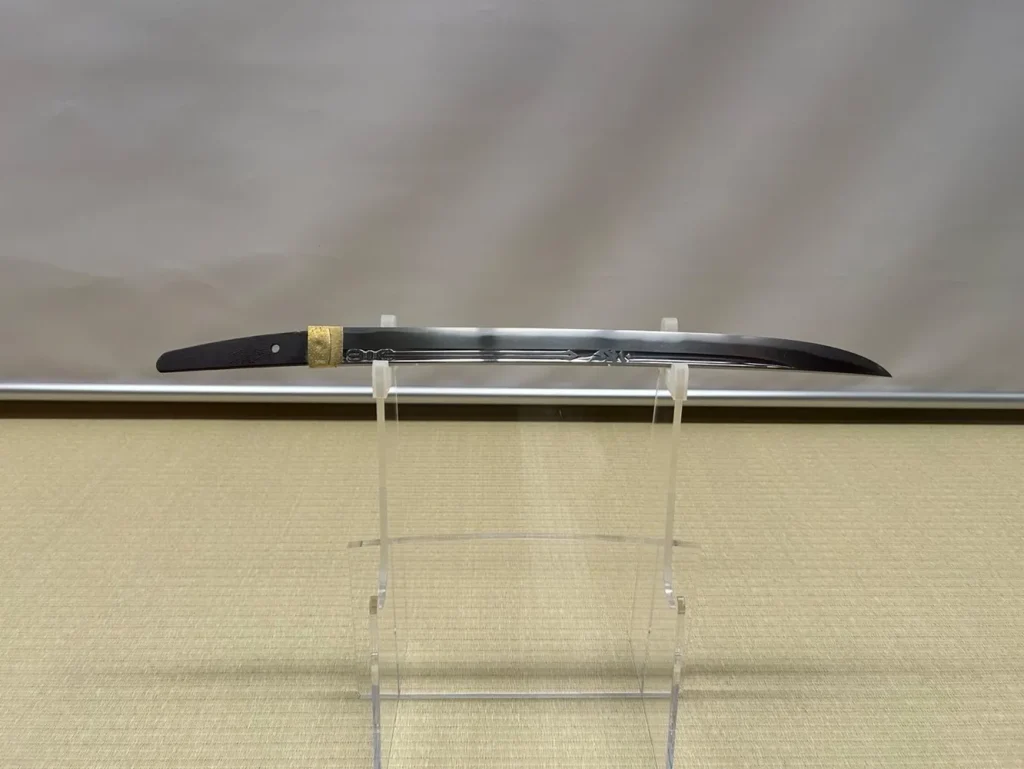

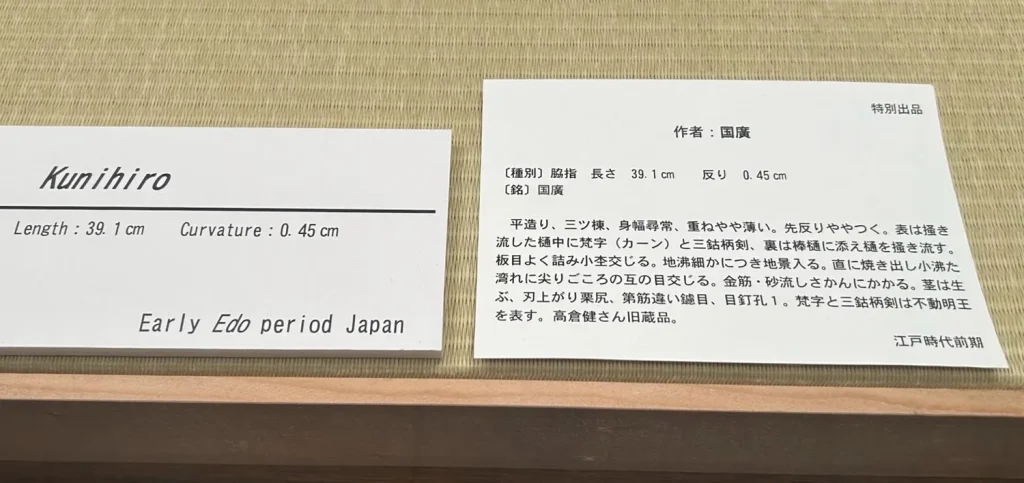

鑑賞を続けていると、気になる小さな刀剣がありました。

背の部分にお不動様が持つ剣を彫り込み、その先に梵字が掘られている脇指。なんと俳優の故 高倉健さんが以前の所有者だったとの解説が。きっとお守り刀として大切にされていたのでしょう。

日本刀の技術・文化は秀吉の時代から現代まで脈々と続く、工芸・精神の文化です。

研ぎ師の部門に「本阿弥光洲」という作家の作品が出品されていました。気になって会場の専門家に「工芸や書の本阿弥光悦と関係あるのですか?」と質問してみました。

すると「本阿弥家は研ぎ師と工芸の2派に別れていて、研ぎ師の本阿弥家の方が古いのです。」との回答。本展が明治神宮で開催される由縁も、刀剣を愛した明治天皇に因んでのこととか。

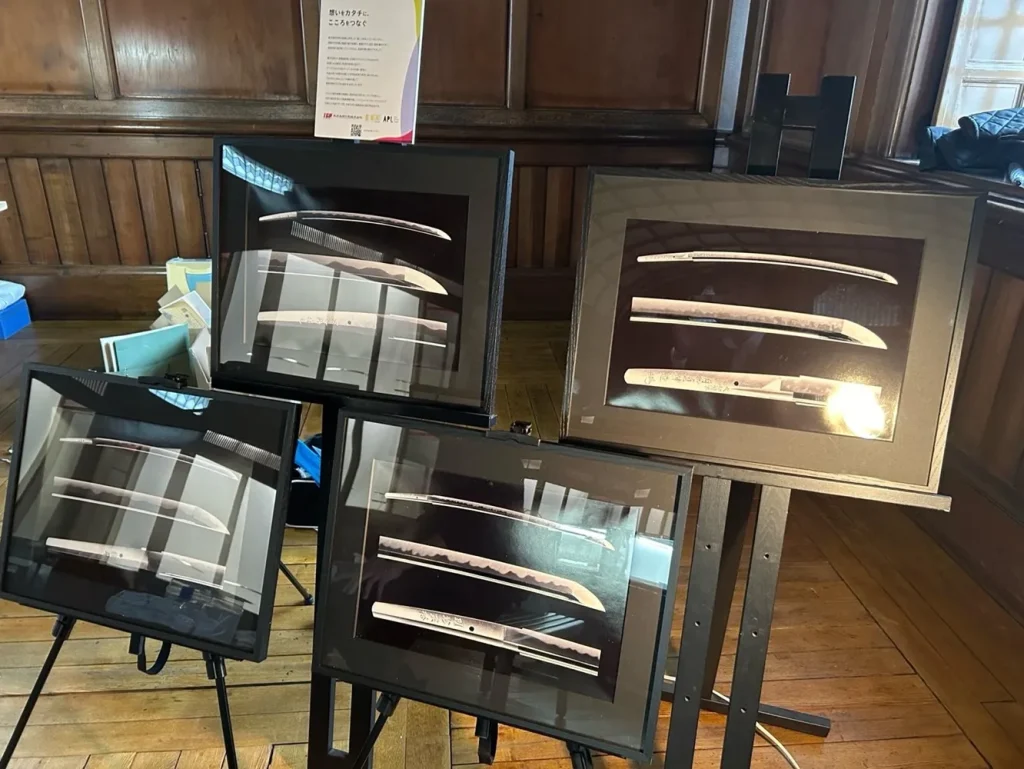

当社は、その連綿と続く刀剣文化を美術複製額の制作出陳にて協力しました。

現代刀剣といえ所有するには非常に高額でハードルが高いもの。美しい刀身を身近に感じたいという願いに、美術印刷ブランド「美巧彩」にてお応えしました。

質感と美しさ、漆黒の深みを画像調整とジークレー印刷で再現しました。

刀匠作家やコレクター、専門家にもとても好評をいただきました。

「伝える、残す、心を動かす」美巧彩がこのような形で刀剣文化伝承にかかわることが出来、とても僥倖に感じます!

関連リンク

・公益財団法人 日本刀文化振興協会ホームページ

・【再告知】明治神宮「日本刀の匠展」 10/25(土)〜11/16(日)

関連サービス

・美術印刷「美巧彩」